ツーリングルート

2022/06/03 金曜日 晴れ

西日本ツーリングの12日目(四国3日目)。高知県四万十市を出発し、さらに南下し四国最南端の足摺岬へ。その後、桂浜に立ち寄り高知市内へ。

ツーリングスポット

足摺岬

前日宿泊したホテルのカーテンが薄く、朝日により予定より早く目覚める。「全てのホテルに遮光カーテンを設置する」党を作って出馬しようかな。

意図せず早く目覚めたし、気を取り直していつもより早めにホテルを出発。今日の最初の目的地は、四国最南端の足摺岬。まずは四万十川沿いの国道321号線を気持ち良く下流域まで走り、そのまま南に向けてひた走る。

さすが四国最南端。結構近づいたかなとGoogle Mapを見ると、まだ半分くらいしか来ていない。遠い。宗谷岬(日本最北端)、納沙布岬(日本最東端)、佐多岬(九州最南端)、どれも端の岬は物理的な距離以上に遠く感じる。まぁ、だからこそ、旅ライダー心をくすぐるんだけどね。

そして四万十市を出発してから1時間を過ぎたころ到着。

岬の先端にある展望台に近づくにつれて風を強く感じる。また、道中は晴れていたが、展望台に着くと若干空も曇り気味に。それが却って最果て感を強める。

展望台からの景色は、太平洋を臨む270度の大パノラマ。遥かかなたの水平線が緩やかな曲線を描き、地球が丸い事を実感できる。

展望台から歩いて5分ほどで近くまで行ける足摺岬灯台は、1914年に建てられたそう。近くからみると、たしかに所々歴史を感じさせる所がみられる。ちなみに中には入れない。

大き目の都市からもかなりの距離があり、なかなか来にくい場所ではあるが、それだけに、訪れる事ができればちょっとした達成感を得られる、そんな場所が足摺岬だった。

四国霊場第38番札所 金剛福寺

そしてここ足摺岬でのもう一つの見どころが、すぐ近くの四国霊場第38番札所 金剛福寺。823年建立で境内は120,000平方メートルを持つ、非常に大きな寺。

四国八十八ヶ所霊場の中で、他の札所から最も離れている札所で、前の三十七番札所から約80kmあるとの事。道路も整備されておらず、車など交通手段も無かった時代に、この四国の最南端の地に札所を作った信仰心に畏敬の念を抱く。

広い境内には多宝塔を始め、数々の仏塔や非常に綺麗に整備された池などがあり、見どころが沢山ある。

中でも圧巻なのが、百八仏と呼ばれる108体の千手観音をはじめとする様々な鋳造仏。ここまで多数の仏像が並んでいる様は初めて見た。

桂浜

足摺岬から下道で約153km、4時間以上かけて桂浜に到着した頃には日も傾きかけていた。

桂浜自体よりも全国的には有名では?と思われるのが、ここ桂浜に立つ坂本竜馬の銅像。日本人の銅像で一番大きいと言われ、銅像本体が約5.3m、台座も含めると約15.3m (ちなみに、上野の西郷隆盛像は本体部分で約3.7m)。

しかし実際の所、ここ桂浜は竜馬の生家からも遠く、特に桂浜に関する逸話や記録が残っている訳でも無いらしい (竜馬が高知の中で最も愛した場所、とは言われている)。

とはいえ、竜馬や明治維新で活躍した土佐藩出身の志士達は、きっとこの浜に立ち、目の前に広がる広大な太平洋を眺め、その先にある諸外国と肩を並べる日本の未来の姿を思い描いたのだろうと思いを馳せる。

ところで、桂浜に来たのは約30年ぶりだが、記憶に残る以前の姿とは大きく変わっていてビックリした。

以前はたしか土佐犬の闘犬場や、昔ながらの土産物屋も残り、昭和の観光地特有のちょっと怪しい雰囲気を色濃く残す場所だった。それが今や巨大な駐車場に、綺麗な土産物屋と観光施設、その上まだ建設中の施設もあり、すっかり綺麗な大型観光地となっていた。

訪れたのが平日の日没前という事もあり、巨大な駐車場もガラガラで人気もまばらだったが、コロナ渦も過ぎるとまた観光客で溢れるのだろうか。

駐車場の戻ると、浦戸湾に架かる浦戸大橋が夕日を背に美しいシルエットを作っていた。

高知市

桂浜を後にして、高知市内のホテル「プチホテル高知」にチェックイン。ホテルは繁華街からも近く、一泊税込み3,600円という低料金。加えて、ホテル一階部分にある屋根付きの駐車場を確保しておいてくれた (駐車代は別途600円)。

部屋も広くはないが、設備面は必要十分で、ロケーションから考えてもお勧めできるホテルだった。

ろばた焼 仙樹@高知市

せっかく高知に来たので、夕食はカツオの塩タタキを食べに出かける事に。一人でも入れそうなカウンターのあるお店を探すと、ホテルから歩いて5分ほどの所に「ろばた焼 仙樹」を見つけ入る。

10人以上は座れるだろう長めのカウンターは、地元と思われるお客さんで一杯。とりあえず、テーブル席に案内される。早速、目当てのカツオの塩タタキを注文。全く魚の臭みが無く、本当に美味い。お店の人によると、塩で食べるにはその日に取れたカツオでないと、次の日にはもう臭みが出てくるとの事。

ここでちょっと前から気になっていた事を店の人に聞いてみた。

自分が四国に住んでいた30年ほど前も、もちろん高知のカツオのタタキは有名だった。しかし、その当時には塩で食べる、というのはあまり聞いた事が無く、ポン酢で食べるのがメジャーな食べ方だった。それが、ここ最近(?)、メディアなどで「塩タタキ」という食べ方を耳にする様になったが、高知では昔からある食べ方だったのかと聞いてみた。答えは、昔から漁師飯的な食べ方ではあったらしいが、ちゃんとした料理として、店や普通の家庭で食べる様になったのは意外と最近との事。そう聞くと、日本にはまだまだ眠っているローカルグルメは沢山ありそうな気がする。

絶品のカツオをアテに酒も進み、カウンターも席が空いて移動して、天然の鮎の塩焼きを追加注文。こちらも大きさはないものの、川魚特有の香りと旨味が程よくあり、ますます地酒の純米吟醸土佐鶴が進む。

そして、高知では「ながれこ」と呼ばれている珍味の、こちらも天然物「とこぶし」の煮付けを注文。程よい噛み応えの身の部分と、少し苦みがある肝の部分、両方で磯の香りが口に広がる。

絶品の海鮮を堪能し、ほろ良い気分で店を後に。地元の人に愛される店である事に納得の良い店だった。

安兵衛@高知市

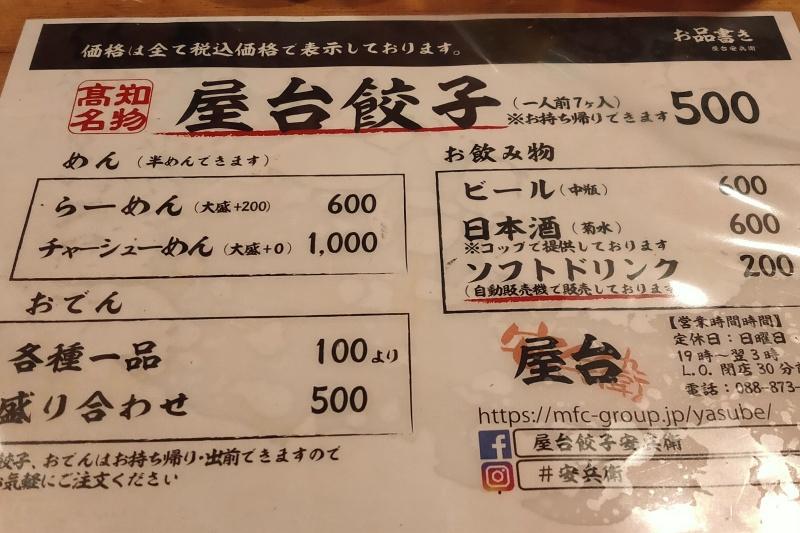

海鮮を楽しんだ後は、餃子の有名店「安兵衛」へ。30年ほど前に一度訪れた事があり、その時は確か川沿いに屋台一台でやっていたが、遅い時間に関わらず沢山の客がいた事を覚えている。近年、東京の恵比寿に支店も出して、たまにメディアでも見かけるほどの有名店になった。現在では場所も移動して、屋台スタイルを保っているとはいえ、テーブル席も複数あり、従業員もたくさんいる、大きな店になっていた。

夜の11時ごろにも関わらず、店はお客さんで一杯で、待っているお客さんすらいる。ただ、キャパもあり回転も早く、5分ほど待ってカウンターに座る事ができた。そして早速、餃子とビールを注文。ほどなくして、きつね色に焼けた熱々の餃子が出てきた。

小ぶりな一口サイズの餃子で、皮は揚げ焼きされており、パリパリの食感がビールとの相性が最高。餃子の餡は野菜が多めの意外とあっさり味で、パクパクと何個でも食べれそうな感じで、呑んだ後にはちょうど良い。一方で噛んだ瞬間、肉汁が流れ出る様なタイプの餃子が好みの方にはちょっともの足りないかもしれない。

古き良き、高知の屋台文化を残す「屋台餃子 安兵衛」。高知に寄った際はぜひ訪れて、その賑やかな雰囲気と美味しい餃子を味わいたい。

高知グルメを腹いっぱい堪能しホテルに帰った後は、明日の香川県高松市までのルートをどうするか眺めながら眠りに落ちた。

コメント